四幕の喜劇『桜の園』は、ロシア人作家チェーホフによる最後の劇作品(初演は1904年)です。

あらすじ

ああ、わたしのいとしい、なつかしい、美しい桜の園! わたしの命、わたしの青春、わたしの幸せ――さよなら……、永久にさようなら!

(チェーホフ著、 小野理子訳『桜の園』(岩波文庫)より)

季節は5月、領内の桜の園には美しい白い花が咲いている。

数年ぶりにロシアに帰ってきた当主ラネーフスカヤ夫人だが、愛する生家と桜の園はすでに抵当に入り、8月には競売にかけられることになっていた……。

内容紹介と感想

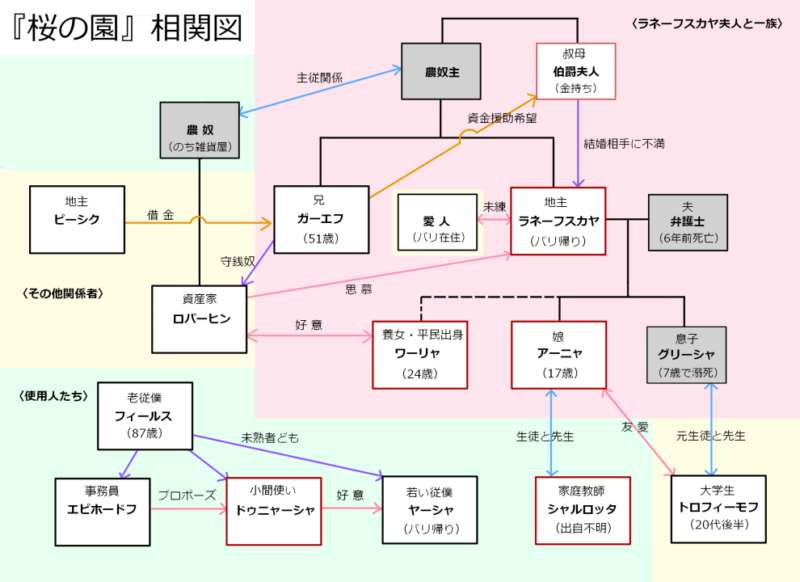

10人以上の登場人物がいるので、序盤は名前や立場を覚えるのに苦労しました。物語の中心に据えられているのはラネーフスカヤですが、群像劇としての側面も強く感じます。

時代背景

物語の前提として、本作は1861年に農奴解放令が発布された後の時代を舞台としている、という点がひとつのポイントとなっています。ロシアの農奴解放令は、国の近代化を推進するための政策の一環でした。

本作の登場人物ロパーヒンの父親も農奴で、元々は領主(ラネーフスカヤらの父や祖父)の下で働いていました。しかし、農民の身分を離れたロパーヒンは事業に成功、今や資産家となっているのです。※

農民の家系で父親は雑貨屋を営んでいたことがあるという設定は、巻末の年譜を見ると、作者自身の生い立ちを反映しているのかもしれない、と思います。

一方、ラネーフスカヤの一族は凋落の一途をたどり、広大な領地を手放さなければならない事態に。日本の明治期の士族や、大戦後の華族の没落のイメージに重なるものもありますね。ロパーヒンとはすっかり立場が逆転してしまいました。

※ロパーヒンの場合はうまくいきましたが、不徹底な制度など諸問題のために、かえって負担が増えて苦しむ農民が多かった、というのが現実だったようです。

ある一家の喜劇

ドラマ性を強調した舞台演出を見たチェーホフは、『桜の園』はコメディなのに、と不満を述べていたのだとか。

思い出の場所を競売にかけざるをえないという状況には、確かに哀愁を感じます。しかし、屋敷に集まった人々の姿がどこか滑稽味を帯びているのも事実です。

以下、キャラクター別にスポットライトを当てていきたいと思います。

奔放な女地主

ラネーフスカヤには、親類の反対を押し切って弁護士と結婚し、一男一女をもうけた過去があります。6年前に夫や幼い息子が亡くなり、その後フランスへ。彼女のあとを追ってきた不倫相手とともに暮らす日々が続いたのですが、このたび帰国しました。

地主一族としての裕福な生活も今は昔。もはや一文無しと言ってよい状態にありながら、浪費癖が直りません。また、兄ガーエフからは善良で優しい人間であると評される反面、こと身持ちが良くないという点に関しては渋い顔をされています。

屋敷の人々や桜の園のことは大切に想っている、でも病気の愛人も見捨てられない……。ラネーフスカヤは良くも悪くも自分の心に忠実な女性。考えようによっては、少女のような天真爛漫さを持っているとも言えるのかもしれません。娘のアーニャが母親を愛しているだけでなく、美しい心の主だと考えているのは、そのためなのだろうと思います。

前時代を引きずる男

お嬢さま・お坊ちゃま育ちのせいでしょうか、ラネーフスカヤとガーエフは危機管理能力に欠けるきらいがあります。

桜の園のある場所を別荘地にすれば、大きな収入源になって窮地を脱することができるはず、というロパーヒンの助言も却下。どうにかして桜の園を存続させたいという気持ちは理解できますが、差し迫った状況で選り好みしている場合じゃないんですけどねえ。

ロパーヒンを守銭奴・下種呼ばわりして見下しているガーエフ。彼がこのようにロパーヒンに悪印象を抱いているのは、以前の身分差から来るわだかまりがあるのでしょうか。

ただ、すべてが終わった後、第四幕のガーエフがさっぱりした様子であったのは意外でした。何がどう転ぶか、わからないものですね。

楽観的な妹と悲観的な姉

本作は、世代間格差を感じさせる作品でもあります。母親を反面教師にして育ったためかどうかは定かではありませんが、子ども世代はずっとしっかりしていました。

17歳のアーニャは、将来については明るく前向きに考えています。やる気に満ちあふれ、トロフィーモフ(後述)の影響もあって、自分の手でお金を稼ぐことをポジティブにとらえているのです。

その後の「新しい人生」に関しては、そんなにうまく事が運ぶものかという疑問は残ります。しかし、前進しようとするアーニャの意志は、少なくともただ立ち止まっているよりは遥かに良い結果をもたらしてくれることでしょう。

一方、お堅い修道女のような姉のワーリャは、どうにも不憫な印象がぬぐえません。

アーニャからお節介焼きだと思われていたり、倹約に励んでいるのにラネーフスカヤに無駄遣いされたり、養子という立場のせいか事務員エピホードフに尊大な口のきき方をされたり、恋愛面でもロパーヒンに煮え切らない態度をとられたり……。

周囲の人々は当然ワーリャとロパーヒンが結婚するものと思っていますが、こういう空気がまたプレッシャーになっていそうな気もします。

農民出身の資産家

ラネーフスカヤを「気さくで、飾り気がなくて」「いいお人」だと考えており、彼女をとても慕っている実業家ロパーヒン。

その昔、彼がまだ15歳であった頃、怪我の手当てをしてくれたラネーフスカヤの姿によほど感銘を受けたのか、物語冒頭でもその思い出語りをしています(訳者の小野理子氏の意見によると、ロパーヒンは無自覚ながら夫人を想い続けていたのではないか、ということですが、はてさて……)。

ガーエフは訝しんでいますが、ロパーヒンがラネーフスカヤの手助けをしたいと考えているのは本心でしょう。

他方で、抑圧されていた感情が噴き出したかのような第三幕終盤の長台詞も印象に残ります。彼は複雑な内面を抱えたキャラクターで、地主一族に対して下剋上を果たした、″ざまあみろ″という感情も本音に違いありません。

今や裕福な実業家と言えど、コンプレックスはそう簡単には消えないのでしょう。ロパーヒンにはワーカホリックの気があるように思いますが、余計なことを考える時間を作りたくないのかもしれませんね。

インテリ大学生

ラネーフスカヤの愛息の家庭教師をしていたこともあるトロフィーモフ。20代後半らしいのですが、夫人の出国前と変わらずいまだに大学生です。

労働の重要性を説く彼は、自身が「最高の真理、最高の幸福」を目指す人類の最前列にいるのだと固く信じています。

また、懇意にしているアーニャとは「恋愛を越えた高みにいる」間柄だと主張していますが、ラネーフスカヤに言わせれば、トロフィーモフは恋愛に対して臆病になっているだけなのだそう。

品行方正とはとても言えないラネーフスカヤですが、年を重ねている分だけ人生経験も積んでいるのだということは、次の発言などからもわかります。

あなたは、大事な問題を片っ端から解いた気でいる。でもひょっとしたら、それはあなたがまだ未熟で、自分のことで本当に苦しんだ経験が無いからじゃない? あなたは、勇敢に前だけを見ている。でもそれはあなたの若い目に人生がまだ隠されていて、恐ろしいことは見えないだけじゃない?

(チェーホフ著、小野理子訳『桜の園』(岩波文庫)より)

トロフィーモフが持っているような若さゆえの無鉄砲さや万能感は、それはそれで尊いものですが、ラネーフスカヤの意見も一理あると思わされますね。

……と感心したのも束の間、愛人の話題に移り、その関係を問題視するトロフィーモフをあおったあげく絶交宣言されてしまうあたりが、彼女の残念なところです。

屋敷で働く人々

故郷を持たない家庭教師

アーニャの家庭教師シャルロッタは、手品ばかりしているおしゃべりな女性ですが、内には孤独を抱えています。

旅芸人のもとに生まれたという彼女が、自分は本当の故郷も身分も年齢も知らない、とひとりごちるシーンは悲哀に満ちていました。このような複雑な境遇は、当時の情勢も大きく影響しているのかもしれませんね。

若い使用人たちの三角関係

事務員のエピホードフ、小間使いのドゥニャーシャ、ラネーフスカヤの付き人ヤーシャは、若いせいか比較的現代的な人物像をしているように思いました。

そそっかしいところのあるエピホードフは、ドゥニャーシャにプロポーズをしたはいいものの、空回り気味。 インテリぶっていますが、意中の彼女には話す内容がよくわからないと言われています。

ドゥニャーシャはドゥニャーシャで、ヤーシャに好意を寄せていましたが、最終的にふられる格好に。ただ、彼女には惚れっぽい面があるようなので、あっさりと次の恋のお相手を見つけそうな気がしないでもありませんが。

パリ帰りで都会志向が強いヤーシャは、性根が悪い嫌な奴。しかし、こういうしたたかなタイプの方が、激動の時代をうまく切り抜けていけるのかもしれませんね。

昔気質な老従僕

老従僕フィールスは87歳と高齢で、体調も思わしくないようです。非常に古風な人物ですが、彼のようなタイプを時代錯誤の頑固者として否定することは、一概にはできないでしょう。

ただ、このフィールスの台詞で幕を下ろす本作のラストを、ひとつの時代が終わったという象徴であるかのように感じたのも確かです。

おわりに

『桜の園』を読んでいる途中、チャップリンの Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.「人生はクローズアップで見れば悲劇だが、ロングショットで見れば喜劇だ」という言葉を思い出しました。

何分100年以上も前の作品ですので、時代背景を知らないとわかりにくい箇所はありますが、人生の岐路に立ち、時代の転換期に遭遇した人々の姿からは、どこか現代にも通じるものが感じ取れないでしょうか。どの登場人物にとりわけ共感したかによって、自分の価値観やスタンスを再発見できるかもしれません。